zurück zurück |

Kirche |

|

So

klein Dirgenheim mit seinen

heute knapp über 300 Einwohnern auch ist, so kann es doch auf

eine lange Geschichte zurückblicken. Eine Zeit lang

gehörte es zum Hause Öttingen-Wallerstein, dann seit

1803 zu  Württemberg. Eine

eigene Kirche hat es mindestens seit der ersten Hälfte des 13.

Jahrhunderts. Württemberg. Eine

eigene Kirche hat es mindestens seit der ersten Hälfte des 13.

Jahrhunderts.

Aus

dieser Zeit stammt der stämmige Kirchturm, der knapp unter dem

Zeltdach noch romanische Doppelfenster und im Chorraum seines

Erdgeschosses ein auf Konsolen gestelltes Kreuzrippengewölbe

hat. Der quadratische Turm hat offensichtlich alle Widrigkeiten der

Jahrhunderte überstanden: die Heimsuchung des

Dreißigjährigen Krieges, genauso wie die

Dorfbrände 1658, 1752 und 1758. Erst der Sturm der

Neujahrsnacht von 1834/35 wurde über ihn Herr und

riß mit dem Dachgebälk offensichtlich auch einige

Steinlagen herunter. Seitdem hat der Turm sein vierseitiges Zeltdach,

und da die Kirchhofmauer dem sanften Geländeanstieg der

Nordseite des Dorfes folgt, bildeten Turm und Mauer trotzder Kleinheit

des Kirchbezirks

ein Bild voll alter Kraft und gelassener Sicherheit.

Freilich

die nicht geringe Anziehungskraft ging von einem gotischen Kleinod der

Kirche aus: einer farbigen Tonplastik “Maria mit

Kind”, die um 1420 entstanden sein mag. Auch sie wurde in die

neue Kirche mitübernommen.

Auch

wenn Dirgenheim klein war (und noch ist), das in der Barockzeit

verlängerte Schiff war viel zu schmal und kurz, um den

Kirchenbesuchern ausreichend Platz zu bieten. So wurde schon 1902 der

Bauplatz gekauft, auf dem die neue Kirche steht und seit 1909 blieben

Umbau- und Neubaupläne im Gespräch, doch machten

Kriege und Geldentwertungen die gute Absicht zunichte. Erst 1963 war

der Neubaubeschluss perfekt, und nachdem im Juni 1965 auch die

Standortfrage geklärt war, konnte Bischoff Leiprecht am 25.Februar 1966 die

Bauerlaubnis geben. Bis September wurde fundamentiert und dann begann

das vielbestaunte Ereignis der Montage. Schon 1963 hatte sich die

Kirchengemeinde für die Fertigbauweise entschieden, das

heißt, für einen Hochbau aus vorgefertigten

Bauteilen.

25.Februar 1966 die

Bauerlaubnis geben. Bis September wurde fundamentiert und dann begann

das vielbestaunte Ereignis der Montage. Schon 1963 hatte sich die

Kirchengemeinde für die Fertigbauweise entschieden, das

heißt, für einen Hochbau aus vorgefertigten

Bauteilen.

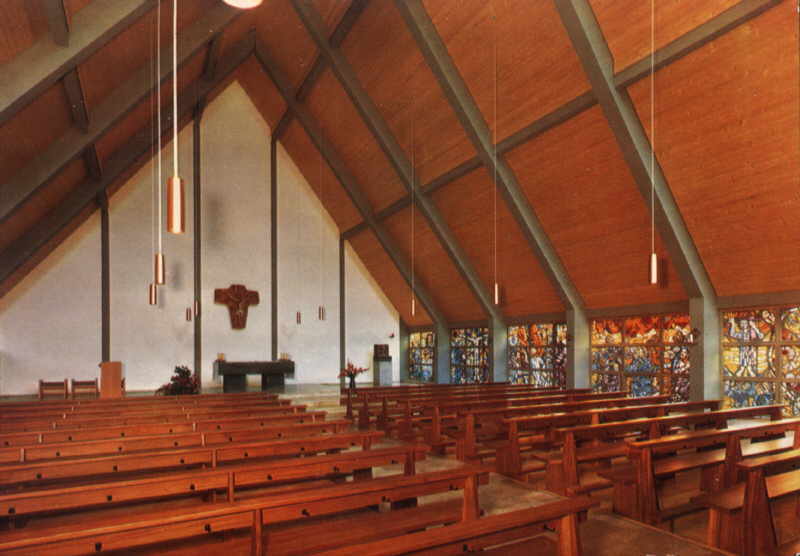

Die

neue Kirche erhebt sich nördlich der alten. Sie ist paralell

zu ihr um Längen des alten Schiffes ostwärts

versetzt, so daß im Westen ein Vorplatz entsteht und die

südlich angefügte Sakristei durch einen gedeckten

Gang über den Friedhof hinweg mit dem alten Chorraum verbunden

ist. Die Gestalt des Neubaus ist so einfach wie möglich. Ein

auf einen niedrigen Wandsockel gestellter, von Betonpfeilern

gestützter hoher Giebelbau, der einen holzverschalten Saalraum

mit 250 Sitzplätzen umschließt.

Der

Altarraum ist mit

Steinweiler Juraplatten ausgelegt. Die Westseite besitzt

außen ein pfeilergestütztes Vordach, das zugleich

ein sehr geschmackvolles Bronzeportal schützt, und innen eine

schlanke Orgelempore, zu der von rechts eine Treppe führt,

während der Raum links vom Eingang ohne besonderen Der

Altarraum ist mit

Steinweiler Juraplatten ausgelegt. Die Westseite besitzt

außen ein pfeilergestütztes Vordach, das zugleich

ein sehr geschmackvolles Bronzeportal schützt, und innen eine

schlanke Orgelempore, zu der von rechts eine Treppe führt,

während der Raum links vom Eingang ohne besonderen baulichen Aufwand geschickt als Taufzone abgeschirmt ist.

baulichen Aufwand geschickt als Taufzone abgeschirmt ist.

Den

Haupteindruck des Außenbaus bestimmt der hohe Westgiebel,

dessen Dreieck ein nach innen hell und schlich wirkendes Glasband knapp

unterhalb des Daches nachzeichnet.

Den

Haupteindruck im Innern bestimmen die fünf großen

Fensterfelder der Südseite. Sie zeigen Motive aus dem Neuen

Testament, wovon eines die Wiederkunft Christi darstellt. Die

kontrastreiche Leuchtkraft dieses Scenen-Zyklus dürfte sie den

Kirchenbesuchern rasch vertraut machen, wogegen sie Zeit brauchen

werden, sich in das schmälere Fensterband auf der Nordseite

einzufühlen

Es

sind die ersten

Glasbetonfenster dieses durch seine Grafik bereits witbekannten

Künstlers: Sieben Felder mit den Symbolen der sieben

Sakramente, ein Band von strenger und edler grafischer Klarheit, in dem

Strukturen, Farbklänge und Rhythmen einander stützen,

steigern und aussagende Kraft geben. Es

sind die ersten

Glasbetonfenster dieses durch seine Grafik bereits witbekannten

Künstlers: Sieben Felder mit den Symbolen der sieben

Sakramente, ein Band von strenger und edler grafischer Klarheit, in dem

Strukturen, Farbklänge und Rhythmen einander stützen,

steigern und aussagende Kraft geben.

Der

Künstler Hans Majer entwarf auch den Taufstein mit dem

Bronzerelief der Taube, einen Wandteppich mit dem Drachentöter

St. Georg, dem Schutzpatron unserer Kirche, und vor allem das

Altarkreuz für einen gotischen Corpus Christi, das ebenso an

das Motiv des Lebensbaums, wie an das des Marterholzes erinnert.

Ausstattungsstücke,

sowie Tabernakel und Eingangsportal sind alle aus Bronz e

und fügen sich dank ihrer einfachen Formen harmonisch dem

Baucharakter an. e

und fügen sich dank ihrer einfachen Formen harmonisch dem

Baucharakter an.

Ein

Gotteshaus, das in seiner klaren Linienführung, Einfachheit

und Schlichtheit würdig schön ist, dem durchaus nicht

anzusehen ist, daß es eine Kirche mit vorgefertigten Teilen

ist. Durch die Ausstattung der Kirche mit einigen beachtenswerten

Kunstwerken hat sie eine eigene Note erhalten.

Hier

zeigt sich besonders das feine Kunstverständnis des damaligen

Ortsgeistlichen, Pfarrer Schlichter, der in kluger Weise die richtigen

Berater und Künstler ausgewählt hat.

Etwa

200 Meter weiter südlich der beiden Kirchen steht die St.

Annakapelle mit einem achteckigen Dachreiter auf ihrem First.

Über dem Eingang ist die Jahreszahl 1557 angebracht.

|

PASSIONSSPIELGRUPPE

DIRGENHEIM

PASSIONSSPIELGRUPPE

DIRGENHEIM